ジャワ(インドネシア🇮🇩)

8-9C シャイレンドラ朝

928-1223 クディリ朝

1222-1292 シンガサリ朝

1293-1520 マジャパヒト王国

【東】

16C末-1755 マタラム王国

【西】

1527-1813 バンテン王国

歴史、学びメモ

ジャワ(インドネシア🇮🇩)

8-9C シャイレンドラ朝

928-1223 クディリ朝

1222-1292 シンガサリ朝

1293-1520 マジャパヒト王国

【東】

16C末-1755 マタラム王国

【西】

1527-1813 バンテン王国

『創世のタイガ』

言葉の想像。(こうかな?)

アサンテ ありがとう

カリブ どういたしまして

ウタム おいしい

トゥリア 大丈夫

ンジェ なぜ

フィカ 煙

ンゴジャ やめろ?

ケレレ 待て?

アドゥイ 敵

エンダ 行く

アケメネス朝ペルシア(BC550-BC330)

・建国者 初代国王 キュロス2世

前550 メディアから独立し、メディア、リディア、新バビロニアを征服。

都:スサ

・2代目 カンビュセス2世

前525 エジプト征服 オリエント統一

・3代目 全盛期 ダレイオス1世

王都 ペルセポリス(儀礼用)

・サトラップ(知事)制

20州に派遣。さらに王の目、王の耳(監察官)がサトラップを監視。

・王の道(スサ〜サルデス(トルコ))

アラム人やフェニキア人の貿易奨励。

・ペルシア戦争

前490 マラトンの戦いで敗れる

・ダレイオス3世

前330 アレクサンドロス大王により滅亡

ペルシア文字

ゾロアスター教

アッシリア帝国(前663-前612)

都:ニネヴェ

前663 オリエント初統一

サルゴン2世

アッシュル=バニパル

ニネヴェ図書館 楔形文字

世界初の図書館

(中島敦『文字禍』)

駅伝制

前612 新バビロニアとメディアの連合軍により滅亡。

世界史漫画の年号

前16C頃 エジプト『王家の紋章』

前1466 エジプト『海のオーロラ』

前7C-前1C 中国『史記』

前343- ギリシア『ヒストリエ』

前216 ローマ『ヘウレーカ』

1002 北欧『ヴァンランド・サガ』

1213 モンゴル『天幕のジャードゥガル』

14C イスラム、アラビア『バットゥータ先生のグルメアンナイト』

1491 イタリア『チェーザレ』

1553 イギリス『セシルの女王』

1618 ドイツ『三十年戦争』

1741-1796 ロシア『女帝エカテリーナ』

1755-1793 フランス『ベルサイユのバラ』

漫画『女帝エカテリーナ』3巻 メモ

アゾフ、オデッサ、セヴェストーポリ、コンスタンチノープル

アレクサンドル・ランスコーイ

プラトン・ズーボフ

ロシアがポーランドへ侵攻。

→オスマン帝国とロシアの数十年の戦いへ発展。

仏はトルコにロシアを攻めさせた。

1768-1774

第一次ロシア=トルコ戦争

エルミタージュ美術館

隠れ家の意味。仏ルソーにならって。

1772 第一回ポーランド分割

ロシア、オーストリア、プロシアで分ける。

1773-75 プガチョフの乱

(百年前のステンカ・ラージンの乱さながら)

ロシア南部から北上。

1978(49才)孫誕生。後のアレクサンドル1世。

1783年(54才)アレクサンドル・ランスコーイ亡くなる。

その後、アレクサンドル・マモーノフとクリミア旅行へ。トルコの怒りを買う。

1788-93 第二次ロシア=トルコ戦争

1789 フランス革命には反対の姿勢

コシューシコ

ポーランドの対ロシア反乱。鎮圧される。

1795年

第三次ポーランド分割

共和主義の取り締まり。

1796年(67才)逝去。

漫画『神聖ローマ帝国三十年戦争』1巻メモ

1618年

ドイツ、ライン地方

神聖ローマ帝国の領邦の一つファルツ領。

ファルツ選帝侯領。ハイデルベルク。

君主フリードリヒ5世

妻エリザベート(エリザベス・ステュアート)

(ジェームズ1世の娘)

選帝侯

神聖ローマ皇帝を選ぶ選挙権を持つ諸侯。マインツ、ケルン、トリーアの三大司教とファルツ伯、ボヘミア王、ザクセン公、ブランデンブルク辺境伯の七諸侯。

国務相ゾルムス伯

官房長アンハルト公

神聖ローマ皇帝マティアス

ボヘミア王フェルディナント

1618年 ボヘミア・プラハ城

プロテスタントのクーデター

三十年戦争開始

コミック文庫・漫画『女帝エカテリーナ』2巻

著者:池田理代子 原作:アンリ・トロワイヤ

(メモ)

エカテリーナ2世 18C啓蒙専制君主

1729-1796(67才没)

在位1762-1796(33才-67才)

副宰相ミハイール・ヴォロンツォーフ伯

姪

姉:エリザヴェータ・ヴォロンツォーヴァ

妹:エカテリーナ・ヴォロンツォーヴァ

VS

宰相ベストゥージェフ伯

スタニスワフ・ポニャトフスキ

英・プロシア

VS

仏・オーストリア

ロシアは仏と条約を結んだので、敵はプロシア・フリードリヒ2世。

権謀術数(けんぼうじゅっすう):はかりごと

北アメリカでの英仏の植民地争い

↓

1756-1763 七年戦争へ

(墺が普からシュレージエンを取り返そうとした。)

オルローフ家

長男:イヴァン

次男:グリゴーリー

三男:アレクセイ

四男:フョードル

五男:ウラジーミル

1762年 エリザヴェータ女帝崩御

ピョートル3世即位

↓

七年戦争で敵として戦っていたプロシアと停戦。

プロシア側に付く。

・キケロ・・古代ローマの政治家・哲学者。哲学を学び、理性的に生きれば、一生のいかなる時期も憂いなく生きることができると説いた。

・プルタルコス・・古代ギリシアの哲学者・著述家。プラトン哲学の流れ。

・マルクス・アウレリウス・・五賢帝最後のローマ皇帝。ストア派の哲学者。自らを律し、他人や環境に左右されずに、常に自己を成長させようと努力した。

・セヴィニエ夫人・・仏貴族。書簡作家

唯々諾々(いいだくだく):人の言うことを何でも承諾し、逆らわないさま

侍女のエカテリーナはダーシュコヴァ夫人となっている。

アレクセイを出産。

オラニエンバウム。

グリゴーリー・ポチョムキン

1762年

クーデター

エカテリーナ2世即位(33才)

国境隣接ポーランド アウグスト3世

トルコ(ギリシア正教会発祥の地コンスタンティノープル)

ムスターファ3世

イヴァン・アントノーヴィチ

(イヴァン6世)

■ ロシアの皇帝(ツァーリ)

| 在位期間 | 君主名 | 備考 |

|---|---|---|

| 1547–1584 | イヴァン4世(雷帝) | 初代「ツァーリ」。専制君主制を確立。 |

| 1584–1598 | フョードル1世 | イヴァン4世の息子。子がなく断絶。 |

| 1598–1613 (動乱時代) |

多数の僭称者と短命政権 | ボリス・ゴドゥノフ、偽ドミトリー1世・2世など。 |

| 1613–1645 | ミハイル・ロマノフ | ロマノフ朝創始者。貴族の支持で即位。 |

| 1645–1676 | アレクセイ・ミハイロヴィチ | ミハイルの息子。「ロシア法典」を整備。 |

| 1676–1682 | フョードル3世 | アレクセイの息子。短命。 |

| 1682–1696 | イヴァン5世 & ピョートル1世(共同統治) | イヴァンは名目上の君主。実権は後にピョートルへ。 |

| 1696–1725 | ピョートル1世(大帝) | 単独統治に移行、西欧化を推進。ロシア帝国を創設、西欧化を推進。1721年に正式に「皇帝(インペラートル)」の称号を使用。 |

|

1725–1727 |

エカチェリーナ1世 |

ピョートル1世の妻。 |

|

1727–1730 |

ピョートル2世 |

ピョートル1世の孫。若くして死去。 |

|

1730–1740 |

アンナ |

ピョートル1世の兄イワン5世の娘。 |

|

1740–1741 |

イヴァン6世 |

幼児皇帝。廃位されて幽閉。 |

|

1741–1762 |

エリザヴェータ |

ピョートル1世の娘。 |

|

1762 |

ピョートル3世 |

エリザヴェータの甥。即位後半年で |

|

1762–1796 |

エカチェリーナ2世(大帝) |

啓蒙専制君主、ロシアの黄金時代を築く。 |

|

1796–1801 |

パーヴェル1世 |

エカチェリーナ2世の息子。暗殺される。 |

|

1801–1825 |

アレクサンドル1世 |

ナポレオン戦争で勝利、神聖同盟結成。 |

|

1825 |

コンスタンチン |

正式には皇帝ではないが、継承問題の |

|

1825–1855 |

ニコライ1世 |

保守的な統治。クリミア戦争勃発。 |

|

1855–1881 |

アレクサンドル2世 |

農奴解放令を発布。暗殺される。 |

|

1881–1894 |

アレクサンドル3世 |

反動的政策を実施。 |

|

1894–1917 |

ニコライ2世 |

最後の皇帝。ロシア革命で退位し |

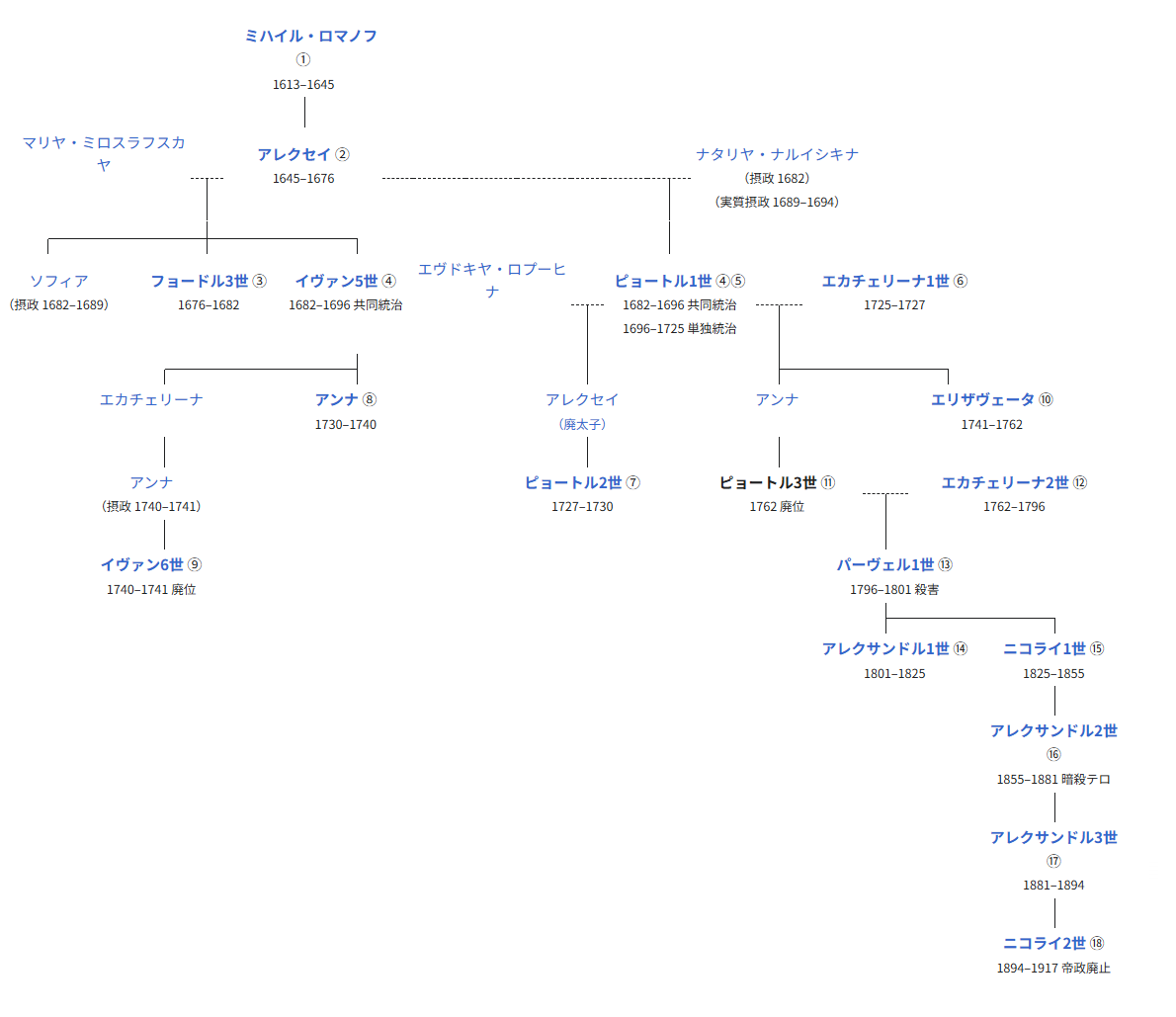

ロマノフ朝 系図

(Wikipedia)

コミック文庫・漫画『女帝エカテリーナ』1巻

著者:池田理代子 原作:アンリ・トロワイヤ

(メモ)

エカテリーナ2世 18C啓蒙専制君主

1729-1796(67才没)

在位1762-1796(33才-67才)

ゾフィー・フォン・アンハルト=ツェルプスト

シュテッティン(神聖ローマ帝国)の貴族の娘。

現・ポーランド

(シュテッティンからトリエステまで。(鉄のカーテン))

クリスチアン=アウグスト公の第一皇女。

アンハルト=ツェルプスト家。

母の実家、ホルシュタイン=ゴットルプ家。

ロシア皇帝と縁深い。

母ヨハンナの兄はエリザベータの婚約者だった。

コルネイユ(悲劇)、ラシーヌ(悲劇)、モリエール(喜劇)

フランス古典文学(17C)

ピョートル3世は、ピョートル大帝の孫。ホルシュタイン家。

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン

ピョートル1世=エカチェリーナ1世

| |

アンナ(姉) エリザヴェータ(妹)

|

ピョートル3世=エカチェリーナ2世

(Wikipedia)

18C当時ヨーロッパは絶対主義国家の完成期。

中央集権的な国家統一と植民地活動により、国家間の対立が色濃くなっていた。

・イギリス ハノーヴァー朝 ジョージ2世

・フランス ブルボン朝 ルイ15世

・プロシア※ ホーエンツォレルン家 フリードリヒ2世

(※プロイセンの英語名)

・オーストリア ハプスブルク家 マリア・テレジア

・ロシア ロマノフ朝 エリザヴェータ女帝

1743年頃?ゾフィーが14才でロシアに来たころ、

ヨーロッパではオーストリア継承戦争(1740-1748)の最中。

オーストリア VS プロイセン

(→アーヘンの和約で墺はシュレジェン地方をプロイセンに割譲)

ロシア二大勢力

・反プロシア

副宰相ベストゥージェフ

VS

・親プロシア・仏

ラ・シェタルディー候

ゾフィー(エカテリーナ2世)は、プロシア大王、フリードリヒ2世の推薦で(=大王のロシアへの思惑を背負って)ロシアへ嫁いだ。

都:ペテルブルグ

ピョートル3世はプロイセン・フリードリヒ大王に傾倒。

エカテリーナはルター派からロシア正教に改宗。ロシア語も学ぶ。

エカテリーナ=アレクセーエヴナと改名。

ラズモフスキー伯

エリザヴェータの側近

1745年 婚礼(エカテリーナ16才)

シベリア

シュリュッセルブルグの牢獄

チョグローコヴァ夫人

ヴォルテール(仏)

啓蒙主義

偉大で先進的で合理的な思想。

セルゲイ・サルトゥイコフ

レオン・ナルィシキン

1754年 25才

パーヴェル1世誕生

1688 名誉革命

英ジョン・ロック『政治論二編』『統治論』

立憲君主制を理想とする→憲法に従って行われる君主制。君主の権力が議会の制限を受ける。

仏・モンテスキュー『法の精神』三権分立『ペルシア人への手紙』

仏・ヴォルテール『哲学書簡』

英国大使・ウィリアムズ

スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ伯爵(ポーランド)

英は仏と不和。ロシアに近づきたい。

また英はプロシア陣営でもある。

英・プロシア VS 仏

↓

ロシアを引き入れたい