【47】現代文明と各地の紛争

(1)アフリカの紛争

(2)パレスチナ問題の行方

(3)イラク・アフガニスタン情勢

(4)現代の文化と人類の課題

(1)アフリカの紛争

ポイント①アパルトヘイトに苦しむ南アフリカ!

人種差別に立ち向かったマンデラとその苦悩

<ジンバブエ>

・ローデシアの独立

白人政府によるアパルトヘイト政策の実施

→黒人が解放戦線を結成

↓↓

・ジンバブエ独立・・黒人政権

(ローデシア(白人)→ジンバブエ(黒人)に改名)

<南アフリカ共和国独立>

・イギリス連邦より離脱

国連総会が対南ア経済制裁を決議

・アフリカ民族会議(ANC)の抗議活動

・アパルトヘイト諸法撤廃(1991)

↓↓

・全人種による大統領選挙の実施(1994)

マンデラ大統領(任1994~1999)

元ANCの指導者

南アフリカ初の黒人大統領

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ポイント②紛争が続くアフリカ諸国

民族、宗教、地下資源・・絶えることのない紛争

<旧ポルトガル領からの独立>

1970年代、ポルトガル国内で民主化。それに連動してアフリカの国が3つ独立。

[1]ギニアビサウ独立

[2]アンゴラ独立

[3]モザンビーク独立

→いずれの国も、政府派 VS 反政府派の内戦へ・・

<アフリカ諸地域の紛争>

・ナイジェリア内戦(ビアフラ戦争)

東部に住むイボ族がビアフラ共和国を建国

(石油が取れる地域)

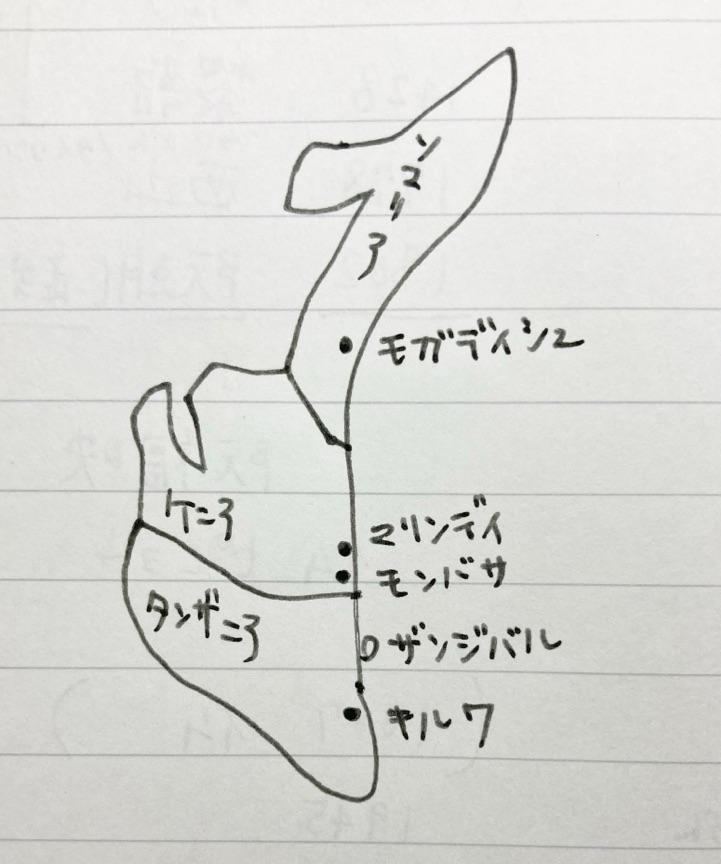

・ソマリア内戦(1980年代~)

多数のグループによる武装闘争が激化

→武力行使を認められた国連PKOの派遣→失敗

無政府状態に・・(1991~2012)21年間

海賊行為で公海を荒らす

・ルワンダ内戦(1990~1994)

フツ族によるツチ族の大量虐殺

(2)パレスチナ問題の行方

ポイント①第4次中東戦争後の和平への動き

エジプトの下した決断とアラブ諸国の反応

<エジプトとイスラエルの歩み寄り>

・中東和平合意

カーター大統領(米)の仲介

イスラエル首相:ベギン

エジプト大統領:サダト

(第4次中東戦争。現実主義者。エジプトを守るため動いたが・・)

・エジプト=イスラエル平和条約の締結

エジプトがアラブ諸国の中で初めてイスラエルを公式に承認

↓↓

アラブ諸国からは猛反発。断交など。

↓↓

・サダト大統領暗殺(1981)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ポイント②ついに解決!?パレスチナ暫定自治協定!

20世紀末に調印された協定の「理想」と「現実」

<1980年代のパレスチナ>

・シナイ半島返還(1982)

イスラエルから→エジプトへ返還

関係が良くなると思いきや・・

↓↓

・イスラエルのレバノン侵攻

パレスチナ解放機構(PLO)の本部を攻撃

↓↓

・インティファーダの開始

パレスチナ人の大衆的抵抗運動。メディアで国際世論に訴える。

<イスラエルとパレスチナの歩み寄り>

・パレスチナ暫定自治協定の締結(オスロ合意)(1993)

イスラエル首相:ラビン

PLO議長:アラファト

(クリントン(米)/ 引き合わせたのはノルウェー、米)

↓↓

・パレスチナ暫定自治政府の樹立

ガザ地区などで自治が始まる

↓↓ しかし・・

・ラビン首相暗殺(1995)

この後イスラエルは和平へ消極的になっていく・・

(アラブ人に強気な方が支持率が上がる)

・アラファト議長の死去(2004)

・ガザ地区はイスラエルのシャロン首相により壁が作られ、隔離された・・。(2023年10月~ガザとイスラエルは再び戦闘に・・)

(3)イラク・アフガニスタン情勢

ポイント①アメリカに踊らされた!?イラクの動向

サダム・フセインの暴走とアメリカの思惑

<サダム・フセイン大統領(任1979~2003)>スンナ派

イラン革命。ホメイニ。第2次オイルショック。(1979)

↓↓

・イラン・イラク戦争(1980~1988)

米がイラクを支援。(米はイランが嫌いなので)

↓↓

・クェート侵攻

→湾岸戦争(1991)

ブッシュ(父)大統領。多国籍軍の派遣。

・米軍、イラク攻撃(イラク戦争)(2003)

ブッシュ(子)大統領。

大量破壊兵器の保持を口実にイラクへ侵攻。

→フセイン政権の崩壊

→米軍がイラクにとどまる。米軍駐留。

民主政治を導入するも・・スンナ派、シーア派、クルド人が混在しているため、民主政治ではまとまらない。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ポイント②国際テロ組織をかくまっていた!?アフガニスタンの行方

闇が深いアフガニスタン情勢

<アフガニスタン(社会主義政権)>

・ソ連軍、アフガニスタンへ侵攻(1979)

→社会主義政権を擁立

→アメリカの反発

→内戦状態へ・・(ソ連の財政圧迫)

<アフガニスタン(ターリバーン政権)>

・ソ連軍、アフガニスタン撤退(1988~1989)

ゴルバチョフ書記長

↓↓

ソ連がいなくなったあと、アフガニスタンでは・・

→イスラーム武装勢力:ターリバーンが首都を制圧

・同時多発テロ事件(2001.9.11)

アメリカはアル・カーイダ(国際テロ組織)の犯行と断定。

→アフガニスタンのターリバーン政権が、アル・カーイダをかくまっていると断定。

→米軍、アフガニスタン攻撃。

→ターリバーン政権の崩壊

→米軍、撤退。

→再度、ターリバーン政権が復活

※イラクもアフガニスタンも、米の軍事介入で政権が崩れた。現在も情勢は混乱、不安定。

(4)現代の文化と人類の課題

ポイント①20世紀の文化

激動の世紀を反映した文学・芸術・哲学とは

<哲学・精神分析>

・フロイト(墺)・・精神分析学

「夢はあなたの精神状態を表しているんです」

・デューイ(米)・・プラグマティズム(実用主義)

「哲学は実生活で使えないと意味がないんだ」

→教育学

<経済学>

・マックス・ヴェーバー(独)

「カルヴァニストあるところに資本主義あり」

カルバンを賞賛

<文学>

・シュペングラー『西洋の没落』

・トーマス・マン『魔の山』ファシズムを批判

<芸術>

・ピカソ『ゲルニカ』

・ジャズ・・米で生まれた黒人音楽

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ポイント②科学の進歩と人類にとっての大きな「課題」

発達する科学の裏側で悲鳴を上げ続ける「宇宙船」

<20世紀を代表する技術・発明>

・自動車(発明は19C末)一般への浸透

ラジオ、映画

・飛行機、人工衛星、クローン技術、生命工学(バイオテクノロジー)

<科学の躍進>

・アインシュタイン

相対性理論を提唱

第二次世界大戦後、核兵器の廃絶を訴える

<環境問題(環境破壊)>

・人口爆発と飢餓

・オゾン層の破壊、地球温暖化、砂漠化

・環境と開発に関する国連会議(地球サミット)

開催地:リオデジャネイロ(ブラジル)

「持続可能な開発」にむけての国際会議

・京都会議(地球温暖化防止会議)の開催(1997)

温暖化の原因の、温室効果ガス(二酸化炭素)の排出量を減らそう

→日本やEU諸国は議定書に批准

→米(ブッシュ(子))・中国は批准を拒否

(先進国だけ厳しい!と不満)

→ロシアの批准(2005)

「京都議定書」の発効